O futebol aderiu tarde às tecnologias de verificação. Mas quando aconteceu, as consequências foram metafísicas. Esqueça as intermináveis discussões sobre o toque de mão involuntário ou a violência de uma falta. Todas as polêmicas do “árbitro assistente de vídeo” (ou VAR) empalidecem perante o fato de que uma das regras do esporte dito bretão é tornada inviável, desprovida de sentido, ontologicamente absurda, quando aplicada graças à imagem. Trata-se da lei do impedimento, criada há mais de 150 anos, sempre contestada e nunca abandonada, irritante, mas tenaz. Em casos de impedimento, seja para acertar ou errar, o VAR está sempre mentindo.

Deve ser um caso único. O uso da tecnologia para garantir decisões mais precisas e justas é coisa antiga no esporte. Já nos anos 80, aquele jogo americano da bola oval contava com juízes vendo as partidas pela televisão. Modalidades tradicionais, como atletismo e natação, instalam sensores nas linhas de chegada há tempos. Sem falar do turfe, com seu célebre photo finish. O futebol, esnobe que só, fez fama de refratário à modernidade, recusando-se a ouvir falar em dispositivos tecnológicos quando até mesmo as redes de televisão já se valiam de replay, câmera lenta, linha de impedimento e outras distrações para entreter o espectador.

Até que chegou o VAR, recebido como a salvação para os infindáveis erros de arbitragem. Foi em 2018, já valendo na Copa do Mundo da Rússia. Ironicamente, a IFAB, que estabelece as regras do futebol, escolheu como lema “mínima interferência, máximo benefício”. Como vamos ver, é por definição um mote inviável.

A novidade trouxe alguns pequenos problemas. Uma queixa comum é a frustração de esperar pela confirmação de um gol, desinflando a alegria de torcer. Mas em geral os vitupérios contra o VAR dizem respeito a erros de decisão; justamente o que se esperava que ele resolvesse, quem diria. Mas até aqui não temos nada de surpreendente: a esperança de que o vídeo fosse uma panaceia, que daria fim às brigas com a arbitragem, sempre foi exagerada.

Impactante mesmo é perceber que essa tecnologia, só por existir, inviabiliza a aplicação de uma regra específica, tal como está enunciada. Simplesmente porque o texto tem uma base metafísica com a qual a lógica do dispositivo bate de frente. Pois é isso que acontece no impedimento. Tão logo está disponível o recurso ao vídeo, ele se revela como a ficção que é. Isso, por si só, não seria um problema: regras são mesmo ficções, sem as quais todo jogo é impossível. Mas o VAR impõe tratá-la como uma realidade quase natural.

11a regra

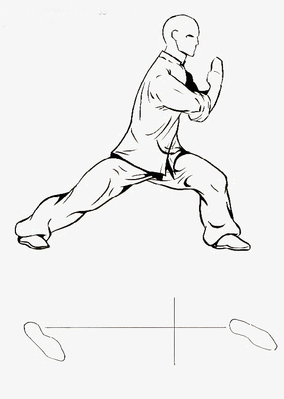

Todo amante do futebol conhece sua 11a regra. Está impedido o jogador que, no momento em que o companheiro lhe passa a bola, tem menos de dois adversários à sua frente, ou seja, mais perto da linha de fundo; o goleiro costuma ser um deles, mas nem sempre. Isto só vale no campo de ataque e passes “para trás” estão excluídos. Mãos e braços não contam e “na mesma linha” não é posição irregular. Diz o livro de regras que deve ser considerado como momento do passe “o primeiro ponto de contato da ‘jogada’ ou ‘toque’ da bola”.

Uma fonte de controvérsias é o adendo de que a infração só é marcada se o jogador “em posição de” impedimento interfere ou participa do lance. São expressões difíceis de definir, deixando ao bom senso do juiz decidir quem participou do quê na jogada. Mas o verdadeiro problema, o que pode mesmo dar briga, é que a regra sempre exigiu da arbitragem uma atenção e um olho clínico a toda prova, sobretudo na velocidade em que o jogo é jogado hoje. É facílimo errar um impedimento. Justamente essa falha humana era o que se esperava resolver com o VAR. Em boa medida, funcionou, ainda que imperfeitamente.

Já se questionou de tudo na 11a regra: o jogador “em posição irregular” participou ou não do lance? O atleta bloqueou o campo de visão do goleiro? Seria o caso de restringir o impedimento para espaçar o jogo, ou quem sabe abrir mão dele, legalizando a “banheira”? E por aí vai. Mas uma coisa nunca foi posta em dúvida: o sentido da interessante expressão “momento do passe”. Jamais foi preciso perguntar o que é esse momento, nem tampouco o que quer dizer um momento, questão ainda mais obscura e, bem, metafísica.

Leve em conta a vigilância da câmera e o cenário muda. Um exemplo concreto ocorreu em 2019 na Inglaterra. Um gol do Manchester City sobre o Tottenham foi anulado, provocando uma breve celeuma. O jogo terminou empatado e a anulação decorreu de um impedimento, como se diz, milimétrico. Acontece que a câmera que capta as imagens da partida gera 50 quadros por segundo, acima do dobro dos 24 tradicionais do cinema, mas bem abaixo da câmera “ultra-lenta”, que produz nada menos que 10 mil imagens nesse piscar de olhos.

A liga inglesa explicou que o encontro entre pé e bola, no “momento do passe”, ocorreu entre dois quadros, ou seja, no intervalo de 0,02 segundo. Porém, ponta-de-lança, atacante e zagueiro corriam a toda velocidade, o que implica um deslocamento de até 38 centímetros nesse vazio da imagem. Para uma decisão milimétrica, essa centimetragem é uma distância quase planetária. Os juízes, na sala do VAR e no campo de jogo, tiveram que escolher entre dois quadros congelados: no primeiro, não havia impedimento. No segundo, sim. Ficaram com o último. Acerto ou erro?

“Ora (direis), se pelo menos fossem mais quadros por segundo!” Ledo engano. Essa resposta erra o alvo completamente. O problema não está em determinar o instante do contato entre pé e bola; longe disso. Mesmo que fosse, ainda assim não tem velocidade da câmera que resolva. Toda a embrulhada está na noção do momento do passe. Quando fizeram a regra, ninguém podia prever que a tecnologia nos obrigaria a perguntar: que momento é esse?

O momento

Se agora, depois de tantas gerações, passa a fazer sentido perguntar o que é o momento do passe, é porque existe um aparelho que diz exibi-lo, explicitá-lo, para além da dúvida razoável. Esse objeto é a imagem congelada em um quadro. Nela se aplicam as linhas que, conforme aceitamos por convenção, marcam a posição do atacante e do defensor. Com isso, acreditamos piamente que está bem definida a condição de impedimento.

A primeira pergunta que vem à cabeça de qualquer um é a mesma que foi feita pela imprensa inglesa em 2019: como se chega a esse quadro? Por que não o quadro imediatamente anterior, ou posterior?

Antes do VAR, o momento não tirava o sono de ninguém. Não havia contradição entre a imprecisão da regra e o caráter arbitrário da decisão. Porque o passe não é um ponto no tempo, mas um movimento, ainda que rápido. Mesmo que se convencione determinar o primeiro toque do pé na bola como momento do passe, ainda falta explicar que primeiro toque é esse, em que escala devemos procurá-lo, se é a tangente geométrica, uma fricção molecular, um contato claramente visível na imagem, a deformação da bola. É o retorno do velho problema da lógica: quantos grãos de areia configuram um monte?

Mas a verdadeira crise não é lógica, é metafísica. Olhando mecanicamente para o momento do passe, supondo que seja um chute, o que vemos? Uma perna que se ergue, avança, impõe sua força à bola; cujo couro se deforma, cujo ar se comprime, enquanto o pé segue avançando impulsionado pela musculatura; até que o material da pelota reage, volta a se expandir, e as trajetórias do pé e da esfera se separam. Tudo isso é o passe, realizado em frações de segundo.

Não é à toa que usamos termos tão imprecisos: “momento”, “instante”, “hora”. Tempo curto, porém espesso. E durante esse intervalo, os demais jogadores também se movimentam. Não se trata de nenhum ponto no tempo, coisa que aliás não existe, exceto como recurso que inventamos para facilitar nossos cálculos.

A definição do “momento do passe” como “primeiro contato” é uma admissão velada de que o enunciado da regra tem uma imprecisão intrínseca. Talvez isso explique por que, no livro das “leis do jogo”, está expresso em uma mísera nota de rodapé. O “primeiro contato” não só não corresponde ao momento do passe, como não é nem sequer o que diz ser, seu “início”. Com a mesma validade, poderíamos considerar que o passe nasce antes: quando o jogador começa a tomar a atitude de chutar, levantando a perna; ou depois: quando a bola já se desgarrou do pé e o gesto já não pode mais ser outra coisa senão um passe, descartando o drible e o arremate. Qualquer uma dessas definições seria convencional e insuficiente.

Não adianta. O passe é um movimento, ainda que rápido. Aliás, é um gesto, movimento humano. No mais das vezes, o atacante que pretende receber a bola e o defensor que quer evitar o perigo também estão se movendo. Assim como o bandeirinha, cujo dever é fiscalizar as posições. Sua percepção, que é humana, deve captar os deslocamentos e coordenar suas temporalidades, para tirar uma conclusão sobre a adequação das trajetórias à 11a regra.

Parece impreciso, prenhe de erros. No entanto, tudo vai bem enquanto todos os envolvidos estão no mesmo plano de realidade: o da capacidade humana de agir, reagir, perceber e relacionar. O momento do passe, então, é uma coisa só, captada em sua duração, junto com a duração dos outros jogadores e a do próprio bandeirinha. O impedimento é imperfeito, mas viável. Faz sentido para todos, porque é da mesma natureza de qualquer experiência que temos do simultâneo. Podemos aceitar, com falha humana e tudo.

O VAR implode essa naturalidade porque lança por terra a coerência do mover-se, questionando a essência do movimento. O vídeo congelado trata como realidade e concretude o que é convenção, ferramenta do pensamento: a decomposição do tempo em pedaços ou, em outras palavras, a divisão do deslocamento em uma série de etapas, todas imóveis. Esquecemos que fatiar o tempo é um recurso intelectual, talvez porque costuma ser eficaz, talvez porque com a câmera em alta velocidade não chegamos a ver a imagem borrada.

Mas continua sendo um recurso mental. Há um século, o filósofo Henri Bergson já insistia que o deslocamento, como tal, é indecomponível: cada parte do movimento é também um movimento. Ainda contém algum passado e já envolve algum futuro. A imagem congelada promete o impossível: ao decompor o gesto do atleta, deveria revelar milagrosamente o momento do passe, o instante fixo, um “T0” que não aceita se limitar a ser uma abstração, exigindo a condição de prova definitiva no julgamento do lance. Quando vemos a imagem congelada, acreditamos nesse instante fixo, esquecendo que o quadro anterior e o seguinte mostrariam algo um pouco diferente, sem deixar de ser também momento do passe.

Mentira

Com as demais regras para as quais a tecnologia tem sua contribuição a dar, nada parecido acontece. A diferença entre o impedimento e infrações como a falta violenta ou o toque de mão é de natureza, não de grau. Por exemplo, a introdução do VAR provocou uma enxurrada de pênaltis por bola na mão. É provável que acabem fazendo algum ajuste na interpretação dessas infrações, antes que o jogo se torne uma sucessão de penalidades “braçogênicas”. Mas casos como esse são um mero problema de adequação, talvez incômodo, mas circunstancial: ajustada a orientação dos árbitros, segue o jogo.

Ou então: pode um sensor nas traves julgar se a bola entrou inteira ou não no gol? Perfeitamente. Não é preciso determinar em escala nanométrica onde terminam a bola e a linha no gramado. A convenção basta: se o dispositivo no poste captou a passagem da pelota, então o tento será validado. Para todos os efeitos, isso é uma regra, talvez a nova definição de gol, levando em conta a existência da tecnologia.

Mas o caso do impedimento não é de convenção. Não está em jogo o limite espacial em que ocorre o primeiro contato do pé com a bola. O problema é, de fato e de direito, metafísico: o que é o momento do passe? Como lidamos com a duração? Que violência podemos fazer ao tempo e seu modo de fluir? E, de fato, decompô-lo dessa maneira, postulando uma noção vaga como o primeiro contato do pé para especificar o momento do passe, é uma violência.

A lei do impedimento foi criada tendo em vista a sensibilidade humana. Não no sentido de que leva em conta as suas limitações, mas no de que corresponde à sua estrutura, ou melhor, ao seu funcionamento. Enquanto não surgisse um aparelho que operasse segundo o princípio específico da decomposição do tempo, o problema metafísico jamais teria emergido.

Mas o dispositivo veio, o problema emergiu. O VAR abala o impedimento na essência. O enunciado faz perfeito sentido quando o passe é um movimento, ocorrendo no meio de uma série de outros: atacantes, defensores, árbitros. Mas é absurdo quando ele é um ponto, um quadro fixo, uma imagem congelada. Não pode haver mínima interferência se a própria natureza da regra é posta em xeque. A interferência é absoluta, para o bem e para o mal. O VAR é enganador quando dá a crer que captou o momento do passe. O que ele fez foi decompor o movimento em quadros estáticos, decretando um deles como matriz de uma determinação que é toda sua, pouco tem a ver com o texto da regra e colide com a matéria do jogo. Isso não quer dizer que ele não funcione, não cumpra seu papel. A máquina, para funcionar, não precisa dizer verdades. Só precisa dar um resultado que nos sirva – ou que aceitemos, ao fim e ao cabo. E isso, em geral, o VAR faz, graças à sua falsidade metafísica.