[Prelúdio: escrevi o que segue abaixo entre domingo (31/5) e segunda-feira (1/6). De lá para cá, boa parte do assunto que motivou o texto perdeu relevância, soterrado por eventos mais impactantes e relevantes, como a mobilização anti-racista que ecoa a partir de Minneapolis. Eis aí mais uma maneira pela qual uma imagem pode não fazer história: quando é surpreendida por uma avalanche de estímulos – coisa que, de uns anos para cá, não tem faltado…]

*

Manifestações em geral sempre rendem um bom número de imagens interessantes, por bem ou por mal – quer dizer, pelas bandeiras agitadas ou pela fumaça das bombas. Desde 2011, tivemos tantos protestos que pareceria impossível surgir algo digno de nota. Tolice: o campo de possibilidades para que emerja algo capaz de ressoar conosco está sempre em expansão. Considerando a infinita redundância de imagens que nos inundam, seria de se esperar que o universo daquelas que são significantes e informativas estivesse em contração; mas é justamente da atmosfera sufocada em redundância que pode saltar o relevante. Parece que isso ocorreu domingo em São Paulo.

O embate entre neofascistas e antifascistas de 31/5 produziu tudo que costuma se produzir em termos de iconografia de protesto. Bandeiras, punhos erguidos, gente segurando microfone, policial apontando arma, escudos, bandanas, fumaça. Tivemos até algumas novidades bem desagradáveis, como a exibição de tacos de beisebol (velho símbolo anglo-saxão de agressividade) e bandeiras ucranianas de inspiração neonazi. Do ponto-de-vista iconográfico, porém, nada seria novo, a princípio; editores de jornais e revistas poderiam escolher qualquer das imagens corriqueiras de seus fotógrafos ou das agências para ilustrar suas capas.

Mas no próprio domingo, quando os envolvidos mal tinham voltado para casa, em plena indignação pela repressão policial (e o tratamento amistoso à fascista com o taco de beisebol), as redes sociais já tinham elegido uma fotografia como favorita: esta com o entregador de aplicativo (bicicleta? moto?), com a caixa térmica nas costas, máscara de hospital no rosto, prestes a lançar uma pedra, provavelmente contra a polícia.

O gesto, o movimento, a postura do corpo, nada disso tem qualquer coisa de novo e é provavelmente por esse exato motivo que o fotógrafo (Nelson Almeida, da AFP) abriu o obturador nesse momento preciso – e depois escolheu esse clique em particular para editar no computador. De relance, a memória de quem estudou semiótica e a história do fotojornalismo captou a possibilidade de produzir uma imagem relevante não pela novidade, mas pela citação, isto é, pela inserção numa trajetória canônica. Mas é claro que o interesse não se encerra aí: a partir dessa inserção, aí sim, e por causa dela, poderão emergir as diferenças, que tornam essa imagem significativa a ponto de ter conquistado a atenção, mesmo que por poucas horas, das redes sociais – tão inundadas, tão sufocadas por imagens.

*

Talvez tenha sido com o maio de 1968 francês que a figura de manifestantes atirando pedras se tornou canônica. Por sinal, a sublevação estudantil da rive gauche forneceu uma série de padrões tanto para protestos urbanos quanto para sua representação nas décadas seguintes. Mas frequentemente capas de livros ou cartazes de filmes sobre o episódio trazem a escolha de alguma das fotografias de jovens se fazendo de catapulta humana, apertados em seus paletós “dandy”.

Desde então, a personagem do jovem que arranca o calçamento e o atira contra policiais ou soldados se tornou uma espécie de ícone do conflito social deflagrado. São abundantes as imagens de rapazes palestinos prestes a lançar uma pedra contra armamentos vastamente superiores – inclusive com o uso de fundas, o que traça um vínculo estranho, que começa no estético e o ultrapassa, entre nosso tempo e o Antigo Testamento.

Gênova, Primavera Árabe, Occupy, praça Taksim, junho, sempre fornecem algumas imagens nessa linha, às vezes muitas. Talvez a consagração do gesto do lançador como síntese da manifestação de rua esteja no mural de Banksy em Jerusalém (“Love is in the Air, or: Rage, the Flower Thrower”), em que o manifestante, de rosto coberto por uma bandana e boné virado para trás, se prepara para lançar flores: o corpo em preto-e-branco, as flores coloridas. Graças à agilidade do estêncil, a imagem se espalhou por paredes e cartões postais de todo o planeta, empapada com o mesmo tipo de ironia que acomete aquele retrato do Che feito por Alberto Korda, hoje quase uma logomarca.

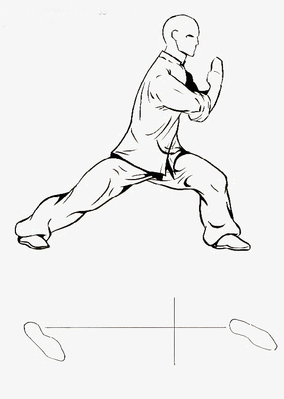

É, de toda forma, um gesto como poucos para atiçar o interesse de fotógrafos e todo tipo de artista fascinado pelo corpo. Rodin, se tivesse vivido um século mais tarde, sem dúvida ficaria encantado com os braços esticados, o peito aberto, as pernas dispostas de modo a lembrar vagamente o “Gong Bu” (posição do arqueiro), e teria esculpido de alguma maneira o manifestante com o petardo engatilhado. Não foi à toa que a personagem se consolidou no imaginário da iconografia política. Se quisermos voltar ainda mais longe, dá para dizer que a figura remete também à antiguidade clássica: o atirador de lança da escultura grega, como no célebre “bronze de Artemísio” do período austero. E foi também uma das personagens escolhidas pelo pioneiro Eadweard Muybridge para suas fotografias quase cinematográficas de decomposição do gesto.

*

O entregador de aplicativo não é um estudante da Sorbonne ou de Nanterre, nem um soldado das falanges gregas, nem um esportista. Ou, para dizer a mesma coisa de maneira um pouco mais direta: o entregador de aplicativo é uma figura paradigmática da nossa década. Precarizado, sujeito ao controle algorítmico da economia de plataformas (ou, mais amplamente, a “gig economy”), tratado como empreendedor individual pelo patrão e pela Justiça, serpenteia pela cidade da “big data” atomizada, em busca de boas avaliações e uma remuneração fundada sobre baixas porcentagens do preço das entregas.

A bem dizer, o entregador de aplicativo é praticamente o oposto do estudante da Sorbonne. Mas se uma foto sua, congelado em pleno gesto de preparar o lançamento da pedra, se conecta com essas figuras icônicas e canônicas, sejam históricas ou ficcionais, justamente essa dissonância é que chama nossa atenção. Esta é, digamos assim, a diferença que resulta da repetição, como o isótopo que escapa do átomo. É difícil determinar se a estereotipia do lançador irrompe na nossa realidade ou se é a nossa realidade que irrompe na linhagem estereotípica. O resultado no espectador, em todo caso, é algo da ordem do abalo afetivo, na linha do envolvimento subjetivo que Barthes denominou o “punctum” da fotografia, e que se destaca do contexto objetivo (“scriptum”) em que está representado um episódio ocorrido durante um domingo de protestos.

O abalo afetivo serve para trazer à superfície da consciência e do discurso essa personagem social contemporânea do entregador de aplicativo. Ela possui alguns traços que a tornam particularmente significativa neste momento. Ao longo dos últimos dois anos, tempo em que acompanhamos a chegada da extrema direita ao governo, essa categoria foi frequentemente analisada como sendo a porção da classe trabalhadora que não se abalou com a destruição de seus próprios direitos tradicionais, como classe. Motoristas, entregadores e outros braços da economia de plataforma teriam, supostamente, adotado a ideia de que são de fato pequenos empresários, que mandam em si mesmos e não dependem de ninguém.

É claro que o problema é bem mais profundo. Se a própria perspectiva de emprego com alguma segurança e direitos se esfacela, como tem sido a tendência e não só no Brasil, é natural que quem está tendo que se virar no precariado demonstre pouco interesse em lutar pela manutenção de direitos aos quais nem sequer teve acesso. A desconexão entre trabalhadores tradicionais e membros do precariado tem razão de ser e, além disso, caberia às instituições da classe trabalhadora organizada expandir suas pautas para abraçá-los, em vez de lhes apontar o dedo. Se os precarizados frequentemente acabaram adotando discursos incompatíveis com seu próprio interesse, se muitos chegaram a abraçar o bolsonarismo em algum momento, se não poucos ainda o abraçam apesar de tudo, é um efeito da posição que ocupam nas relações de trabalho e sociais em geral; algo que, pensando bem, não deveria surpreender.

Ao mesmo tempo, esses trabalhadores continuam sendo o que sempre foram, no essencial, aqueles trabalhadores que década após década tiveram que circular nas grandes cidades em situação mais ou menos precária, mas sem ter, efetivamente, acesso à cidade. Gente que vai de portaria em portaria, e não mais longe; ou que entrega documentos importantes na avenida Paulista, sem espiar o que dizem, e passa na frente de seus cinemas, livrarias e centro culturais, sem poder tomar um minuto que seja para visitá-los. O precário circula pela cidade como o sangue por um corpo, mas fora dos horários de trabalho é confinado à sua quebrada. No tempo da economia da informação e da comunicação, uma economia detalhada e instantaneamente logística, este personagem é mais decisivo para o metabolismo social e urbano do que os próprios produtores.

*

Esta é a figura que conseguimos ver, tacitamente que seja, quando olhamos para um entregador de aplicativo, de máscara, atirando uma pedra. Do fato de estar carregando a caixa térmica nas costas, podemos deduzir que não foi à avenida, originalmente, para protestar, mas para trabalhar. É claro que uma imagem como esta esconde pelo menos tanto quanto mostra, o que significa que mil outras possibilidades existem: que tenha pensado em trabalhar depois de sair da manifestação, que tenha esticado seu tempo de trabalho para protestar, aproveitando que já estava ali, ou que tenha carregado a mochila consigo só para reduzir o risco de ser abordado de modo truculento pela polícia. Ainda assim, a associação entre seu trabalho – precário, algorítmico, urbano etc. – e a manifestação salta aos olhos: o trabalho foi o passaporte para a cidade, a manifestação e a fotografia.

Vale lembrar também que as manifestações políticas da última década foram reiteradamente criticadas, com razoável dose de razão (mas não toda), por atraírem um público sobretudo da classe média e das regiões centrais da cidade. Como se dizia, as classes mais baixas, os moradores das periferias etc., no geral, permaneciam indiferentes; não tinham acesso ao espaço, nem compravam a narrativa.

Nesse contexto, outra explicação para o abalo afetivo, para o “punctum” do entregador de aplicativo, é que ele seria, graças à representação inscrita na história iconográfica, a exceção ou, melhor ainda, o indício de que as circunstâncias mudaram. Uma correção de rumos, talvez. Em outras palavras: agora, sim, é o povo, o trabalhador, o precário, que está nas ruas contra o governo opressor, e com disposição para enfrentar a polícia e as maltas fascistas… Exagero? Talvez, mas estamos falando de uma sensação, não de um raciocínio.

Seja como for, no dia em que esta fotografia foi feita, tratava-se de uma manifestação em nome da democracia, contra apoiadores do presidente de extrema-direita, que vinham ocupando sozinhos aquele espaço, à sua maneira: com bandeiras do Brasil misturadas a emblemas neonazistas ucranianos, padrões da bandeira americana e da israelense, carros de som, tacos de beisebol (não me conformo com esse taco), gritos por cloroquina. Do lado anti-fascista, a liderança estava nas mãos de torcidas organizadas, sobretudo a do Corinthians – mas também se verificou uma dessas ocasionais confraternização de seguidores de clubes que sempre nos emocionam um tiquinho.

Nesse cenário tão insólito, a imagem que tocou, afinal, o coração dos espectadores foi a do entregador de aplicativo, caixa térmica nas costas, atirando uma pedra. Uma imagem, portanto, com implicações que transbordam a confrontação política ela mesma. E essa é a importância da figura do entregador, percebida subliminarmente por quem se encantou com a foto: está em jogo mais do que a relação entre estado democrático e perigo fascista, entre a população livre e as forças repressivas – não que isso não seja crucial, claro; mas importa muito perceber que estamos tratando das tensões das relações de classe do país como um todo; o destino daqueles que trabalham, ocupam as cidades, tiram delas seu sustento, e carecem do reconhecimento jurídico, institucional, de sua função no tecido social. A imagem é lembrete “do” político, além “da” política, e conclama ao reconhecimento de que é preciso ampliar não só a presença de grupos sociais nas manifestações, mas as próprias pautas. Enfim: é preciso tratar do destino que estamos traçando, enquanto população.

*

Há outros pontos, porém. Uma imagem se deixa apreender e analisar por elementos, combinados no seu próprio quadro, ao contrário da cadência linear de um texto. Temos aí a caixa térmica e a pedra (na verdade, dá para ver que ele segura outras pedras, já pronto para iniciar – ou continuar – um bombardeio), que já foram tratadas. Poderíamos também engrenar uma especulação um pouco anódina, mas nem por isso menos interessante, sobre a ausência de um capacete, o que parece sugerir que é um entregador ciclista, não um “motoboy”.

Mas um outro elemento é mais fecundo e instigante, graças à sua ambivalência: a máscara.

Este é um tempo em que a máscara se tornou obrigatória; e pensar que a proibição de cobrir o rosto andava em voga já faz alguns anos (vide a lei anti-véu na França). Mas há pelo menos duas vertentes interessantes para a simbologia política desta máscara específica, nesta fotografia em particular. A primeira é que um objeto de proteção, de cuidado pessoal, de cunho médico, profilático, acabou sendo revestido de um caráter político surpreendente, a partir do momento em que passou a configurar uma expressão de adesão ao isolamento social, à luta contra o coronavírus – por oposição à parcela tresloucada da população, seduzida pelo fascismo, que pretende negar seja a pandemia, seja sua gravidade.

A segunda é que cobrir o rosto se tornou prática recorrente entre manifestantes há algum tempo, tanto para se proteger dos efeitos do gás lacrimogêneo lançado pela polícia, quanto para evitar a identificação pelo Estado. Hoje, por sinal, a vigilância se dá também por algoritmos, constantemente aperfeiçoados, de reconhecimento facial. A máscara, digamos assim, tomou o lugar da bandana. De modo que, nesse objeto simples, feito de pano, dois vetores de proteção se cruzam, dois vetores de sentido político se cruzam, e esses dois cruzamentos também se cruzam entre si.

Mas há mais cruzamentos: como entregador que circula pela cidade cuja população se recolhe – ou deveria se recolher –, o trabalhador se expõe ao vírus. A máscara que o protege da contaminação, tanto quanto possível, também o protegerá, tanto quanto possível, contra o gás que eventualmente será lançado (e foi). A máscara que em outros tempos, em outras situações, poderia levar policiais a tomá-lo por um ladrão, possivelmente com consequências trágicas, hoje são a marca do “cidadão consciente” (não confundir com “pessoa de bem”).

Será que a máscara o protege de ser reconhecido, caso a imagem seja vista por algum representante da empresa-aplicativo em que se inscreveu para ser entregador, e que lhe cedeu (vendeu? alugou?) a caixa térmica? Será que, ao fotografá-lo, o profissional da France Presse o colocou sob risco de dispensa, comprometendo talvez o sustento de seus familiares, o pagamento de uma faculdade ou de um tratamento médico? É tão mais fácil escrever sobre uma imagem, especular sobre seus sentidos, quando não conhecemos a personagem, quando não sabemos nada sobre ela! No mínimo, podemos ver na máscara um punhado de significados possíveis, mas é a própria possibilidade, quando a evocamos, que nos esclarece algo sobre o real.

Também poderíamos nos concentrar no próprio fato de ele estar portando a caixa térmica. Vamos imaginar por um momento que se tratasse de uma mochila comum, contendo roupas e chuteiras usadas, ou livros e cadernos, ou um tripé dobrado e várias lentes. Ele continuaria com ela nas costas, atrapalhando seu movimento, fazendo peso? Será que ele tem medo de deixar a caixa térmica no chão e ser roubado ou ter que sair correndo, arriscando-se a ficar sem ela? Será que, perdendo a caixa térmica, ele é obrigado a ressarcir a empresa?

Cada elemento da imagem informa algo, não porque assevere ou demonstre qualquer coisa, mas porque conduz a lançar perguntas como essa. Lançar como lança o lançador? Provavelmente não, já que do outro lado não está nenhum batalhão de choque. Mas, em todo caso, a motivação de transformar os elementos da fotografia em questões que a ultrapassam vem das inquietações que já temos, com o que já conhecemos ou intuímos de nosso mundo e das condições de vida que nele vigoram. Esta é provavelmente a diferença mais relevante entre a redundância das imagens repetidas, que nos afogam, e a ressonância da imagem viva, vibrante, que nos afeta.

*

Comecei com essa série sobre imagens falando em “fazer história”, e agora me vejo preso a uma espécie de obrigação auto-imposta – dessas que, supostamente, poderíamos deixar de lado sempre que quiséssemos – de ficar falando em história, quando tropeço em uma imagem que me chama a atenção e quero escrever algo sobre ela neste espaço. E no entanto, como leitor de Flusser, não posso evitar de concordar com a sentença de que a invenção da fotografia inaugurou uma era progressivamente pós-histórica. O tempo das imagens técnicas, diz ele, não é linear como o tempo histórico do texto escrito; tampouco é circular como o tempo mítico da imagem tradicional, à qual voltamos para recordar aquilo que é fixo.

A imagem técnica, diz o filósofo tcheco, emerge da irrupção a-histórica das equações matemáticas no universo da produção de imagens. Flusser se referia à química e à ótica necessárias para produzir uma chapa, mas essa afirmação é infinitamente mais válida para a imagem digital, que é integralmente algorítmica, da fotometria à compressão – sem falar na pós-produção. Ora, a equação está à parte da história, é uma igualdade matemática que, notação à parte, se supõe eterna e universal.

Isto não significa, porém, que a história desaparece com a imagem técnica. Mas significa que a imagem técnica é capaz de manipular, suspender, desviar a história. Pode ser usada tanto para desaparecer com elementos centrais de seu movimento (que Stalin o diga) como para realçar figuras marginais de seu processo, como nas imagens que celebram vitórias post factum: bandeira americana em Iwo Jima, soviética no Reichstag.

Tudo isso para dizer que cabe a quem opera o aparelho definir a relação com a história, assim como lhe cabe determinar entre a redundância sufocante, entrópica, e o sentido informativo, ressonante. Quem aponta uma lente ou monta uma estrutura gráfica define o retorno, o falseamento, o esquecimento, a perpetuação, naquela chapa a-histórica, de um sentido de história.

Esse poder, essa responsabilidade, transparece na imagem do entregador de aplicativo porque com ela o fotógrafo, em frações de segundo, injeta no ato de um trabalhador precário uma carga de significado que vem do cânone, ou seja, da história. O corpo esticado do manifestante sintetiza as tendências do mercado de trabalho, a trajetória dos movimentos trabalhistas, as aspirações dos protestos do nosso tempo, o contraste com a memória de 1968, o tensionamento da democracia brasileira. Mas isto tudo só ocorre porque sua imagem, por um breve instante, rebateu na lente de um aparelho fotográfico, nas mãos de alguém que tinha a bagagem necessária para saber quando disparar o obturador.

*

Outras imagens:

Alguém que não consegui identificar tirou uma foto do lado oposto – quem sabe, da mesma pedra? Ao fundo, vemos uma pessoa tirando foto. Seria o profissional da France Presse?

O bronze de Artemísio (Zeus ou Poseidon, a princípio)

A disposição dos pés na posição do arqueiro (Gong Bu)

Banksy em Jerusalém

O savoir-faire de um sorbonnard

Jovem palestino e sua funda

Muybridge e sua série da “locomoção animal”: 1887