Nas palavras do secretário de Comunicação Social do governo federal, Paulo Pimenta, o dilúvio no Rio Grande do Sul é o maior desastre ambiental já ocorrido no Estado. Geralmente catástrofes são ranqueadas pelo número de mortes e desabrigados ou, na perspectiva econômica, pelos prejuízos que se acumulam. Seja qual for o critério, não sei em que posição a atual desgraça gaúcha apareceria na lista nacional ou mundial. Só sei que não é essa quantidade que revela a dimensão do que está acontecendo.

Já sabemos que episódios mortíferos como esse vêm se sucedendo a intervalos cada vez menores. Inclusive, parte do RS esteve debaixo d’água ainda no ano passado. Mas este agora subiu um degrau: algum outro desastre ambiental no Brasil afetou tão amplamente a infraestrutura da vida moderna? Não me lembro de um caso comparável, envolvendo aeroportos fechados, com pistas às vezes inacessíveis até mesmo para aviões que trazem ajuda; barragens rompidas; cidades e bairros isolados; estradas cortadas; rede elétrica, internet e telefonia comprometidas.

Na escala global das catástrofes, a desgraça no Sul representa a chegada a um patamar qualificado. Se temos algo a aprender, é algo que vai nos acompanhar pelo resto das nossas vidas: que, no mundo altamente conectado em que vivemos, uma perturbação nunca é apenas localizada e temporária. Melhor dizendo, um episódio como um desastre natural jamais é “só ele mesmo”, nem se resume a suas causas imediatas e efeitos diretos, nem – e isto é o mais importante – fica circunscrito a seu próprio regime de existência. Não existe mais a natureza fixa, estanque, estável, de um sistema climático que seria externo aos demais: social, econômico, político etc. Tudo se espraia e contamina outras lógicas, outros sistemas e realidades.

*

Essa vinculação se revelou no começo do mês de uma maneira até prosaica e, por isso mesmo, bastante instrutiva.

Quis o destino que o mesmo Paulo Pimenta fosse um dos responsáveis por comunicar ao país a informação que deixou explícito o transbordamento do desastre local para uma reviravolta nacional, passando do clima à administração pública, da vida dos gaúchos às ambições de concurseiros país afora. Na sexta-feira, 3 de maio, o secretário estava em Brasília, ao lado da ministra da Gestão, Esther Dweck, para anunciar em entrevista coletiva o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), mastodôntica prova organizada pela Cesgranrio e marcada para o domingo imediatamente seguinte, ou seja, meros dois dias depois.

Pode ser só uma predisposição de minha parte, mas sinto que captei, enquanto acompanhava a coletiva, um ar atônito em ambos os ministros. Desconforto, certamente; talvez uma dose de incredulidade. E não só neles. Eu diria que algo assim transparecia em todos os presentes. Para quem estava desde o ano passado planejando uma operação com 2,14 milhões de candidatos e 6640 vagas, posso imaginar que a ideia de ter que adiar as provas nem passou pela cabeça dos organizadores. De fato, algo assim chegou a ser perguntado por uma repórter. Resposta: não havia mesmo previsão de adiamento no edital.

O CNU é uma iniciativa de vulto, que o governo federal coloca no topo de suas prioridades. É uma inovação no recrutamento do setor público, visando reverter quase uma década de esvaziamento do funcionalismo. É uma empreitada dispendiosa e arriscada, que mobilizou um aparato logístico e de segurança considerável, com candidatos e candidatas já em deslocamento. Mas teve de ser interrompida às pressas. Por coincidência, o governo estima que a população atingida corresponde quase exatamente ao número de candidatos do certame: 2,1 milhões.

Até mesmo a tomada de decisão dá mostras do impasse em que as inundações colocaram o poder público. Quando a imprensa foi convocada, já havia dezenas de mortos, cidades inteiras estavam quase incomunicáveis – consta que mais de 80% dos municípios do Estado foram atingidos – e era evidente que os concurseiros gaúchos estavam excluídos da prova. Se a comunicação ao público geral só ocorreu na tarde de sexta-feira, é porque desmobilizar os sistemas já engatilhados é quase tão difícil quanto colocá-lo em movimento. Imagino que até mesmo a lei orçamentária precise ser emendada.

Essa irrupção do concreto, palpável, real, no universo do planejamento, da abstração e da burocracia ilustra à perfeição a realidade em que estamos entrando. Quero chamar atenção para a diferença radical entre o efeito-dominó da catástrofe gaúcha sobre o CNU e outros abalos que vêm sendo comentados, sobretudo de natureza econômica.

São dois: um diretamente econômico e um mais financeiro. Primeiro: já sabemos que a produção de arroz, carne e trigo será comprometida, pressionando os preços, o que leva à necessidade de importar, já anunciada. As ondas de choque podem chegar às decisões sobre taxas de juros e, com um repique da inflação, consequências políticas desagradáveis são verossímeis, embora nada certas.

Segundo: as seguradoras já vêm chamando a destruição nas cidades e plantações gaúchas de “maior sinistro da história do Brasil”. O custo da reconstrução pode abalar algumas dessas instituições e deve significar uma realocação de recursos, o que enfraquecerá outras políticas públicas. Quanto aos seguros, como já é previsto há tempos, podemos esperar um progressivo e pesado aumento dos prêmios, encarecendo investimentos de toda ordem, principalmente os mais ambiciosos e caros, como os de infraestrutura.

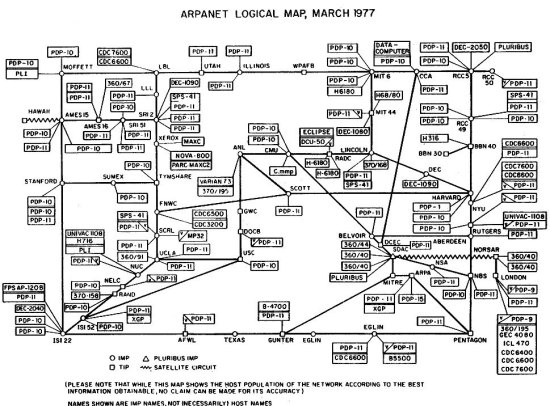

Em ambos os casos, estamos falando de problemas graves e de longo prazo, mas, em boa medida, já incorporados ao cálculo. É comum ouvir de economistas e gestores, mas também de alguns cientistas dedicados aos sistemas complexos, que a interconexão global dos sistemas logísticos, financeiros e econômicos permite contornar as rupturas e falhas que eventualmente apareçam em alguma parte, garantindo a estabilidade do todo. A referência habitualmente evocada é o projeto inicial da Arpanet, de 1966, o embrião da nossa internet: conexões descentralizadas e cada vez mais numerosas são quase impossíveis de derrubar. Para dar um exemplo, certa vez ouvi de um célebre economista americano que, no contexto da mudança climática, a globalização será uma bênção para a África, que pode importar comida quando suas safras quebrarem.

Por outro lado, outros cientistas ligados à complexidade também alertam que esses sistemas ultra-complexos, embora resilientes, são vulneráveis. Isto significa que conseguem resistir a deformações e se manter estáveis, mas se houver uma perturbação capaz de comprometer o sistema, ele ruirá completa e subitamente. Numa analogia perigosa, mas não absurda: assim é a morte de um organismo, por exemplo, ou o colapso de um ecossistema. Para voltar à referência da Arpanet: nem sempre o problema está em evitar que as transmissões se interrompam. Pode ser que ele esteja no que se transmite. Foi pensando nisso que, ainda nos anos 1990, Edgar Morin cunhou o termo policrise, hoje retomado pelo historiador Adam Tooze e teorizado pelo think tank canadense Cascade Institute.

*

É claro que o adiamento de um concurso está longe de corresponder à ruína de um sistema – ou de múltiplos sistemas conectados. Mas é um aperitivo, na medida em que deixa entrever o salto que se produz de um problema a outro. Tragédias climáticas com dezenas ou centenas de vítimas vêm se repetindo ano após ano no Brasil, mas até outro dia era fácil acreditar que o problema atingia só os habitantes das regiões afetadas, nada mais. A cada vez, vemos rapidamente a solidariedade se manifestar e nos emocionamos, enquanto procuramos culpados que, na verdade, já conhecemos. Mas, passados alguns meses, o assunto desaparece. Foi necessário que coincidisse no calendário uma dessas catástrofes e uma empreitada de natureza completamente diferente, administrativa, política etc., para que um vínculo indissociável ficasse explícito.

Vínculo entre o quê e o quê? Entre a sorte dos que sofrem as intempéries diretamente e o destino de todos os demais. Mal comparando: há alguns anos, quando pela primeira vez as cinzas de queimadas na Amazônia escureceram o céu de São Paulo durante o dia, ainda podíamos (tolamente) tratar o caso de maneira anedótica, mera curiosidade sobre o regime dos ventos na América do Sul. Por quê? Simplesmente porque cá na metrópole nenhuma grande rotina foi comprometida, à parte, talvez, o afluxo de crianças e idosos aos hospitais, queixando-se de asma e bronquite.

Desta vez, o caso foi bem diferente. Além das tradicionais ofertas de ajuda federal e de recolhimento de doações, das expressões de surpresa de um governador que cortou as despesas de preparação e adaptação, a realidade de dois milhões de pessoas em todo o território nacional foi transtornada, em aspectos que nada têm a ver, ou assim pensávamos, com chuvas.

Dá para comparar o sofrimento profundo de quem perde parentes, casa e pertences com o desconforto de quem só está postergando um projeto de vida? É claro que não. O que importa, ao constatar a conexão entre essas duas realidades, é que ela nos coloca diante do que tem sido chamado de “novo normal”. Para quem achava que essa expressão dizia respeito só a ver pela televisão – quero dizer, pela tela do celular – as imagens de inundações, incêndios e secas; de gente perdendo tudo, até a vida; de territórios sendo devastados: pense de novo.

O caso do CNU também sugere com limpidez a dificuldade cada vez maior que teremos em planejar, articular projetos e programas, em grande escala. Sem levar em conta o fator climático, que cada vez menos podemos dizer “imponderável”, o governo quis realizar um projeto amplo e sólido – e descobriu que era frágil. Acredite, não vai ser a última vez que algo assim vai acontecer. Não é à toa que a expressão “novo normal” está se tornando corrente. Só que em vez de “novo normal”, talvez fosse melhor dizer “nova norma”. Daqui por diante, a norma vai ser que todo planejamento estará sujeito ao fracasso por motivos que cairão do céu ou emergirão das profundezas, não exatamente sem aviso, mas com avisos que teremos dificuldade de escutar, porque emitidos em linguagem telúrica, mais que adâmica.

*

Quando vi o plano-sequência do drone entre os prédios de Porto Alegre, e mais tarde o mapa das áreas alagáveis e alagadas, meu primeiro instinto foi dizer que parecia um “cenário distópico”. A semelhança com os filmes e livros pós-apocalípticos retornou diante das imagens de pessoas resgatadas, plantações soterradas, deslizamentos de terra, tudo isso misturado a postagens encharcadas de mentiras, golpes, montagens, discursos negacionistas e aproveitadores. A cacofonia de uma disputa político-cultural sobreposta à realidade crua das vidas se desfazendo em tempo real, além de ecoar sensações sinistras da época da pandemia, também me pareceu ser a epítome da distopia contemporânea.

Mas também foi durante a entrevistas coletiva que anunciou o adiamento do CNU que me dei conta de que essa analogia é frágil, ou melhor, estéril. Nenhuma obra distópica se preocupa em mostrar o que se produz na mesquinharia das decisões burocráticas. Os limites da capacidade de planejamento e execução de políticas públicas não são matéria para nenhuma obra pós-apocalíptica que eu conheça. Nenhuma cena de La Jetée ou Mad Max é dedicada à obtenção de créditos adicionais na lei orçamentária ou em emendas ao plano plurianual.

Há muito tempo estamos falando em fim das utopias: o socialismo real não foi nada do que se esperou dele, a social-democracia se entregou de muito bom grado ao neoliberalismo e a modernidade dos séculos XIX e XX se desmanchou no ar, morrendo não com um gemido, mas com um estouro – no cartão de crédito. Esteticamente, a derrocada desse tempo utópico de crescimento econômico e aceleração tecnológica proporcionou a era de ouro das distopias: de Akira ao Conto da Aia, do Exterminador do Futuro à Estrada (Cormac McCarthy). Logo antes da pandemia, uma das séries de maior sucesso era a inglesa Years and Years, em que o cenário é o nosso mundo atual, com apenas um mero desvio, um clinamen, para a distopia – o que já bastou para ser aterrorizador.

E o que se pretende com a distopia? A utopia era um não-lugar que, desde Erasmo de Roterdã, se buscava imaginar, como contraste com as limitações de imaginação do mundo real e presente no espaço. Seu reverso distópico emergiu como fabulação ou representação dos horrores de um possível mundo vindouro, contrastável com o atual, de modo a ressaltar ou resguardar o que valia a pena salvar. Há muito de parábola bíblica nas distopias, ou de fábula de La Fontaine, por estranho que isso possa parecer. Como se a história dissesse: “fique sabendo das consequências possíveis dos seus atos”.

Talvez tenha chegado a hora de falar em fim das distopias, como antes falamos em fim das utopias. De que adianta amplificar e dar corpo aos perigos de uma deriva do mundo real se as cenas do nosso storyboard estão ocorrendo logo ao nosso lado? E se, como bem entenderam os executivos de seguradoras e os gestores públicos do CNU, a questão hoje não está em fabular os horrores, mas em administrá-los? Por esse prisma, parece que a noção de distopia está perdendo o sentido e não é mais capaz de expressar o que se pretendia com ela. O pós-apocalíptico implica imaginar a passagem a esse pós, mas não há mais passagem a realizar, já que estamos em plena transição.

O que vemos no sobrevoo da Porto Alegre alagada não tem nada a ver com uma passagem ao pós. Vemos ali o que vimos com o ciclone no mesmo Rio Grande do Sul, ano passado. O que vimos durante a pandemia. O que ouvimos de conhecidos que contraem dengue com cada vez mais frequência. Assim como há alguns anos vimos o túnel do metrô de Copacabana transformado em um canal veneziano enterrado e eletrificado. E como vimos em 2014 o leito das represas no entorno de São Paulo transformado em solo craquelado, como na tradicional imagem das secas do sertão. E acompanhamos a destruição do rio Doce com rejeitos de minério. E também o avanço destrutivo sobre o cerrado e a Amazônia…

*

É curioso como, se é para falar em termos de gêneros literários, estamos mais próximos da lógica de um drama com toques de ficção científica, ao estilo do Inimigo do Povo, de Ibsen, do que de qualquer grande distopia. Uma boa parcela das distopias – não todas, claro – retratam o que se sucede a uma grande ruptura, algo destrutivo e, em geral, desconhecido, que de um golpe deixou atrás de si um mundo irreconhecível e arruinado.

Acontece que nosso cenário, hoje, é outro. Envolve males perfeitamente conhecidos, previstos, modelados, experimentados na pele em um crescendo paulatino. É o caso clássico do “eu avisei” encarnado pelo personagem Thomas Stockmann, o médico de Ibsen que descobre a contaminação da água no spa da cidade. É a primeira vez que me dou conta de que esse texto tem um toque discreto de ficção científica, talvez porque só hoje a ficção científica esteja tão próxima e palpável, não como distopia, mas como drama – o que inclui o drama burguês clássico, a que a obra de Ibsen pertence.

Isso ajuda a explicar por que o adiamento do CNU me pareceu tão importante: porque é matéria de planejamento, de capacidade técnica, talvez até mesmo – numa incursão trágica, mais que dramática – de húbris humana. A dança perigosa entre a capacidade técnica e a potência dos elementos se manifesta também de maneira mais evidente no Rio Grande do Sul, onde a força das águas – e deveríamos dizer: a força “nas” águas – comprometeu o sistema de comportas que desde a década de 1970 mantém no seco as partes mais baixas da cidade, a começar pelo centro.

Muitas cidades dependem de sistemas semelhantes: assim como a engenharia gaúcha procurou soluções grandiosas para evitar a repetição da enchente de 1941, Paris criou seus reservatórios para não passar de novo pela inundação mortífera de 1910. Cidades construídas sobre pântanos, como o Rio de Janeiro ou Berlim, drenam suas terras alagadas e preenchem com prédios o espaço recém-conquistado. Nos vales, as cidades precisam de piscinões, a exemplo de um gigantesco, abaixo do estádio do Pacaembu, de que Paulo Maluf tanto se orgulhava. Atualmente, para demonstrar de novo e de novo a tendência à corrida insensata para estar sempre um passo à frente do potencial de aniquilamento, metrópoles costeiras erguem muros contra um mar de ressacas cada vez mais – como se diz das ressacas – homéricas.

E é essa espiral que temos chamado de mitigação e adaptação. Essa corrida para adiar sempre um pouco mais a derrota. Enquanto isso, onde o engenho e a arte não alcançam, seja por falta de imaginação e planejamento ou de interesse e investimento, as catástrofes se sucedem, seja no sul da Bahia, na Amazônia, no Cerrado, ou mundo afora – geralmente a parte mais pobre dele. Nos lados de dentro, aqueles que procuram se proteger; nos lados de fora, uma crescente classe de refugiados climáticos. E mais uma vez, as chuvas do Sul mostram: só para muito poucos é possível estar seguro de permanecer em algum lado de dentro quando chegar o próximo desastre.

*

Quando terminei de escrever o que está aí em cima, ainda tinha uma minhoca rodopiando na cabeça. Ela perguntava: se estamos no fim das distopias, depois de atravessar o das utopias, o que resta? Não sei. Inventar alguma coisa cabe aos nossos escritores e artistas.

Só posso dizer que, claramente, os horizontes se encurtaram: não mais, digamos, histórias situadas em 2130, mas que se passam depois de amanhã. Espaço para a ficção científica certamente haverá, mas talvez de um jeito que não seja evidente. Seria uma ficção científica um pouco diferente, muito mais próxima das nossas “vivências científicas” e das nossas “angústias científicas”?

Também é possível que o fim das distopias convide ao renascimento das utopias. Quem sabe?

Talvez já seja isso o que vai fermentando em publicações e festivais de cinema recentes. Tem feito sucesso um gênero ainda indefinido, que transita pelo documental, pela reportagem, não raro também pelo confessional. Na verdade, talvez não seja bem um gênero, mas uma linguagem que perpassa outros gêneros, do melodrama ao terror. Seja como for, o que tem sido lido e visto ultimamente – e não vou citar exemplos, para não direcionar a atenção – trabalha frequentemente sobre um material composto por experiências de quem teve de reconstruir, reinventar ou reimaginar uma vida, algo análogo ao que é vivido pelos refugiados climáticos, essa categoria nova com que estamos nos acostumando.

Quando lemos o que dizem, geralmente em tom de alerta, os autores oriundos de povos originários, por exemplo, na pior das hipóteses estamos colhendo o conhecimento de quem conhece os plenos efeitos de uma catástrofe se abatendo sobre sua cabeça e, desde então, se mantém ao abrigo sem tentar a queda-de-braço com as forças da terra, da matéria, dos céus. É político, sem dúvida, e o público sabe perfeitamente. E também é o formato da crônica de nosso tempo.

Descubra mais sobre Para ler sem olhar

Assine para receber os posts mais recentes por e-mail.

Talvez seja o caso de dizer, ou de admitir de vez, correndo o risco de simplificar, que a diferença entre direita e esquerda diante do Antropoceno é: a direita é apocalíptica, permanece excitada pela possibilidade do evento catastrófico sempre maior, baseada na escatologia cristã. Ser de esquerda no mundo atual significaria, ao contrário, admitir que a catástrofe já ocorreu (possivelmente desde sempre, mas isso é outro papo), o que explicaria nossas tendências mitigantes e também, por outro lado, melancólicas.

Obrigado pelo texto e um forte abraço pra ti,

Maurício Ribeiro (Cruyff)

CurtirCurtido por 1 pessoa

Pois é, caríssimo! Certamente essa direita muskiana cai bem nisso que você descreveu e é horrendo. Mas talvez seja até mais preocupante constatar que em todo o espectro ideológico encontramos uma aceitação meio morna da mudança climática, com a esperança de que dá pra simplesmente acomodá-la, com mitigação, adaptação, “green bonds”, coisas assim, sem tocar nos paradigmas da vida moderna…

CurtirCurtido por 1 pessoa

Sem dúvida. Até outro dia, ainda não era hora de se preocupar, havia outras prioridades etc e tal. De repente, já não adianta mais, já tá acontecendo e outras consignas conformistas.

CurtirCurtido por 1 pessoa

Interessante você falar sobre ficção especulativa, porque um tempo atrás eu fui exposto a isso aqui https://www.bocaslitfest.com/2020/09/16/reclaim-restore-return-futurist-tales-from-the-caribbean/

É uma compilação de histórias de ficção especulativa vindas de autores caribenhos, ou seja, oriundos de uma região onde catástrofes climáticas serão uma norma ainda mais dolorosa – já estão sendo. Tô achando interessante a visão destes autores, em especial quando as histórias vão além das meras questões climáticas e tratam também de colonialismo (que está na gênese destes problemas também).

Não acho que esse livro resolve nossos problemas de imaginação e tenho minhas dúvidas quanto à abrangência das especulações, mas deixo de recomendação pra quem busca outras perspectivas de futuro, em especial utópicas.

CurtirCurtir

Diego, tenho dois comentários ao seu texto, de que gostei muito.

O primeiro comentário é que talvez tenha faltado fazer a distinção entre ficção científica (gênero ficcional) e distopia (tópos, tema), na medida em que nem todo mundo distópico é construído a partir de uma ficção científica. Inversamente, nem toda ficção científica é uma narrativa distópica. Por exemplo, “A estrada”, de Cormac McCarthy, que você citou, não é uma ficção científica, embora seja, indubitavelmente, uma narrativa distópica, bem como “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago. Essa distinção me parece importante como um fator para avaliarmos o quanto um mundo distópico é construído para se aparentar como estando próximo ou distante de nós, tanto tecnologicamente como temporalmente. Não li “Inimigo do povo”, de Henrik Ibsen, que você considera que teria um elemento de ficção científica. Contudo, pela sua descrição, o elemento em questão me parece um elemento distópico, motivo pelo qual tendo a discordar quando você afirma que “hoje a ficção científica esteja tão próxima e palpável, não como distopia, mas como drama”. Penso, ao contrário, que a distopia sempre esteve próxima e palpável, ainda que de forma sutil, em muitas ficções dos séculos 19 e 20 – mesmo se não fossem ficções científicas –, como sintoma de um mal-estar (uma ansiedade difusa, um temor latente) em relação às consequências deletérias da modernidade e, posteriormente, da pós-modernidade.

O segundo comentário é que as primeiras distopias, as distopias clássicas – Nós (1924), de Ievguêni Zamiátin, Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley, Kallocaína (1940), de Karin Boye, 1984 (1949), de George Orwell, Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury, e Laranja mecânica (1962), de Anthony Burgess –, tomavam como representação dos horrores de um possível mundo vindouro o Estado totalitário, que nessas ficções exercia um controle completo sobre todos ou quase todas as dimensões da vida individual e da vida comunitária. As intrigas construídas representavam embates entre o indivíduo e o Estado total. Nas distopias que emergem a partir da década de 1960, os horrores que atormentam a imaginação do futuro passam a ser representados sobretudo, mas não exclusivamente, pela devastação nuclear, a expansão descontrolada da técnica ou a depredação da natureza e o colapso do meio-ambiente. Tendo a concordar com a conclusão do seu texto, mas com a ressalva de que o futuro representado que se tornou presente corresponde a uma distopia específica, não àquela do Estado totalitário, mas àquela das ficções que imaginam um mundo de natureza depredada e meio-ambiente colapsado.

Um abraço!

CurtirCurtir

Fabiano, querido, obrigado pelo comentário tão rico! Você tem razão, eu dei uma simplificada considerável ao falar da relação entre distopia e ficção científica; talvez porque toda a questão gira em torno das imagens de Porto Alegre, que lembram as distopias da ficção científica, sobretudo a mais recente – muito embora a gente pudesse fazer um distante paralelo com o “Day After”, que é pós-apocalíptico sem ser ficção científica, já que a bomba já não era nem de longe uma ficção quando o filme foi feito. Por sinal, talvez o mais comparável com o que estou tentando esboçar seja o Dr. Fantástico, que é um filme, a bem dizer, “pré”-apocalíptico, seu caráter de ficção científica é muito pontual e a distopia como temática (talvez fosse melhor dizer que distopias e utopias são lógicas, regimes de discurso, mas deixemos isso pra outra hora) é deslocada, já que o mundo é o da própria guerra fria. Seja como for, essa presença que você evoca é, nos seus próprios termos, palpável (mas de fato tocada?), difusa e latente – mas é justamente a latência que já não há mais, o horror está em ato; o mais perturbador é que a gente talvez nem experimente mais esse horror, acho que eu não conseguiria discutir gêneros narrativos sob a experiência real do horror…

Sobre a questão de fundo, o solo de onde emerge o impulso para a utopia, subscrevo ao que você diz, só acrescentando que permanece um subtexto bastante importante: qual é o Estado que emerge dessa instabilidade toda?

CurtirCurtir

Pingback: Após a catástrofe, um novo projeto de Brasil? – Trópico em Movimento

Pingback: Após a catástrofe, um novo projeto de Brasil? - 082 Notícias

Pingback: A solidariedade, ou: consequências econômicas da enchente | Para ler sem olhar